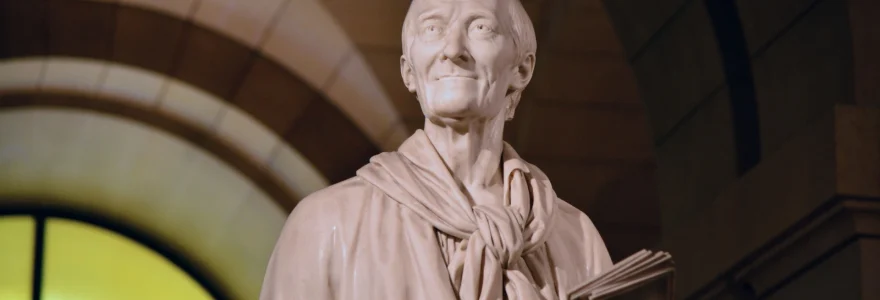

Le 11 juillet 1791, Paris vibrait d'une effervescence peu commune. Les rues de la capitale française se remplissaient d'une foule nombreuse, venue assister à un événement historique : le transfert des cendres de Voltaire au Panthéon. Cette cérémonie grandiose marquait non seulement la reconnaissance officielle de l'importance du philosophe des Lumières, mais aussi l'affirmation des valeurs révolutionnaires naissantes. L'entrée de Voltaire dans ce temple laïc de la nation française symbolisait le triomphe de la raison sur l'obscurantisme, de la liberté sur le despotisme. Plus de deux siècles plus tard, la présence de Voltaire au Panthéon continue d'incarner les idéaux des Lumières et leur influence durable sur la pensée contemporaine.

L'ascension de Voltaire au Panthéon littéraire français

Bien avant son entrée physique au Panthéon, Voltaire avait déjà conquis une place de choix dans le panthéon littéraire français. Né François-Marie Arouet en 1694, il adopta le pseudonyme de Voltaire qui allait devenir synonyme d'esprit critique et de combat pour la liberté. Son œuvre prolifique, couvrant des genres aussi variés que le théâtre, la poésie, les contes philosophiques et les essais historiques, lui valut une renommée européenne de son vivant.

L'influence de Voltaire s'étendait bien au-delà des cercles littéraires. Ses écrits acerbes contre l'intolérance religieuse et le despotisme politique résonnaient avec force dans une société en pleine mutation. Son style incisif et son humour mordant en faisaient un redoutable polémiste, craint par les puissants et admiré par les intellectuels progressistes. Voltaire incarnait l' homme de lettres engagé , utilisant sa plume comme une arme au service de la raison et de la justice.

La montée en puissance de Voltaire dans le paysage intellectuel français s'accompagnait d'une évolution des mentalités. Les idées des Lumières gagnaient du terrain, préparant le terrain pour les bouleversements politiques à venir. Comme le rapporte retronews.fr, l'ascension de Voltaire au statut d'icône des Lumières était intimement liée aux transformations sociales et politiques de son époque.

Le contexte historique du transfert des cendres de Voltaire

La révolution française et le culte des grands hommes

La Révolution française de 1789 marqua un tournant décisif dans la perception des figures historiques. Le culte des grands hommes, qui avait commencé à se développer au cours du XVIIIe siècle, prit une nouvelle dimension avec la chute de l'Ancien Régime. Les révolutionnaires cherchaient à créer de nouveaux symboles, de nouveaux héros qui incarneraient les valeurs de la République naissante.

Dans ce contexte, Voltaire apparaissait comme une figure de proue idéale. Son combat contre l'intolérance et le fanatisme, sa défense de la liberté d'expression et sa critique du pouvoir absolu en faisaient un précurseur des idéaux révolutionnaires. Le philosophe devenait ainsi un pont symbolique entre les Lumières et la Révolution, légitimant les actions des révolutionnaires tout en inscrivant leur mouvement dans une continuité historique.

Le décret de l'assemblée nationale du 30 mai 1791

Le 30 mai 1791, l'Assemblée nationale constituante prit une décision historique en décrétant que Voltaire serait transféré au Panthéon. Ce décret s'inscrivait dans une démarche plus large de transformation de l'ancienne église Sainte-Geneviève en un temple laïc dédié aux grands hommes de la nation. L'inscription célèbre "Aux grands hommes la patrie reconnaissante" fut gravée sur le fronton du bâtiment, marquant cette nouvelle vocation.

Le choix de Voltaire comme deuxième personnalité à entrer au Panthéon, après Mirabeau, n'était pas anodin. Il symbolisait la volonté de la Révolution de s'approprier l'héritage des Lumières et de faire de la raison et de la liberté les piliers de la nouvelle société. Ce décret marquait aussi une rupture avec l'Ancien Régime, où les honneurs funèbres étaient réservés aux rois et aux saints.

La cérémonie de panthéonisation du 11 juillet 1791

La cérémonie de transfert des cendres de Voltaire au Panthéon fut organisée avec un faste sans précédent. Elle devait marquer les esprits et affirmer la puissance du nouveau régime. La date du 11 juillet 1791 fut choisie, coïncidant presque avec l'anniversaire de la prise de la Bastille deux ans plus tôt.

La cérémonie fut conçue comme un véritable spectacle, mêlant symbolisme révolutionnaire et références à l'Antiquité. Le sarcophage de Voltaire, orné de citations de ses œuvres, était porté sur un char triomphal tiré par douze chevaux blancs. Des acteurs costumés en personnages de ses pièces de théâtre accompagnaient le cortège, tandis que des chœurs entonnaient des hymnes à sa gloire.

La pompe triomphale de Voltaire a produit sur le peuple un effet extraordinaire. Ce n'est pas un auteur tragique admirable, ce n'est pas un poète sublime que le peuple admirait et déifiait dans Voltaire ; c'est un grand philosophe, c'est un des principaux auteurs de la révolution.

Le cortège funèbre : un parcours symbolique dans Paris

Le parcours du cortège funèbre à travers Paris fut minutieusement planifié pour maximiser son impact symbolique. Partant de la Bastille, symbole du despotisme renversé, il traversa les lieux emblématiques de la capitale, passant notamment devant l'Opéra, où les œuvres de Voltaire avaient été jouées, et le long de la Seine, près de son ancienne demeure.

Chaque étape du parcours était l'occasion de célébrations et de discours, transformant la cérémonie en une véritable fête populaire. La foule nombreuse qui se pressait le long du trajet témoignait de la popularité de Voltaire et de l'adhésion du peuple aux idéaux qu'il représentait. Ce cortège grandiose était aussi une démonstration de force du nouveau régime, affirmant sa légitimité à travers l'appropriation des grandes figures intellectuelles du passé.

L'héritage philosophique de Voltaire au cœur des lumières

Le combat contre l'intolérance religieuse et l'affaire Calas

L'une des contributions majeures de Voltaire à la pensée des Lumières fut son combat acharné contre l'intolérance religieuse. L'affaire Calas, qui devint son combat le plus célèbre, illustre parfaitement cet engagement. En 1762, Jean Calas, un protestant toulousain, fut accusé d'avoir assassiné son fils pour l'empêcher de se convertir au catholicisme. Malgré l'absence de preuves, Calas fut condamné à mort et exécuté.

Voltaire, convaincu de l'innocence de Calas, se lança dans une campagne médiatique et juridique pour obtenir sa réhabilitation posthume. Cette affaire devint le symbole de la lutte contre le fanatisme religieux et l'arbitraire judiciaire. Grâce à l'obstination de Voltaire, Calas fut finalement réhabilité en 1765, marquant une victoire importante pour la tolérance religieuse.

L'engagement de Voltaire dans l'affaire Calas illustre sa conception du rôle de l'intellectuel dans la société. Pour lui, l'homme de lettres avait le devoir d'utiliser sa plume pour dénoncer les injustices et faire progresser la raison. Cette vision de l' intellectuel engagé allait profondément influencer les générations futures.

La critique du despotisme dans "Candide" et "L'Ingénu"

Les contes philosophiques de Voltaire, en particulier "Candide" et "L'Ingénu", sont des critiques acerbes du despotisme et des abus de pouvoir. À travers ces récits allégories, Voltaire dénonce les travers de la société de son époque, utilisant l'humour et l'ironie comme armes de choix.

"Candide", publié en 1759, est une satire mordante de l'optimisme philosophique et des systèmes politiques oppressifs. Le voyage rocambolesque du héros à travers le monde permet à Voltaire de pointer du doigt les absurdités et les cruautés des régimes absolutistes. La célèbre conclusion "Il faut cultiver notre jardin" est une invitation à l'action individuelle face aux dysfonctionnements du monde.

"L'Ingénu", paru en 1767, met en scène un jeune Huron confronté aux contradictions de la société française. À travers le regard naïf de son héros, Voltaire critique les préjugés, l'intolérance religieuse et l'arbitraire du pouvoir royal. Ces œuvres ont contribué à façonner l'esprit critique des lecteurs et à préparer le terrain pour les changements politiques à venir.

La promotion de la liberté d'expression et "Traité sur la tolérance"

La défense de la liberté d'expression fut l'un des combats les plus constants de Voltaire. Son fameux "Traité sur la tolérance", publié en 1763 à l'occasion de l'affaire Calas, est un plaidoyer vibrant pour la liberté de conscience et d'expression. Voltaire y développe l'idée que la diversité des opinions est non seulement inévitable, mais aussi souhaitable pour le progrès de la société.

Dans ce traité, Voltaire argumente que la tolérance n'est pas seulement une vertu morale, mais aussi une nécessité politique. Il démontre que les sociétés les plus prospères sont celles qui savent accueillir la diversité des croyances et des opinions. Cette vision avant-gardiste de la liberté d'expression allait profondément influencer la pensée politique moderne.

La célèbre phrase attribuée à Voltaire (bien qu'il ne l'ait jamais exactement prononcée) résume bien sa philosophie : "Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous ayez le droit de le dire". Cette conception de la liberté d'expression comme un droit fondamental et inaliénable est aujourd'hui au cœur des démocraties modernes.

L'influence sur la déclaration des droits de l'homme et du citoyen

L'influence de la pensée de Voltaire est clairement perceptible dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, texte fondateur de la Révolution française. Les idées de liberté individuelle, d'égalité devant la loi et de liberté d'expression que Voltaire avait défendues toute sa vie trouvèrent un écho direct dans ce document historique.

L'article 10 de la Déclaration, qui garantit la liberté d'opinion, même religieuse, est particulièrement empreint de l'esprit voltairien. De même, l'article 11, qui consacre la liberté d'expression comme un des droits les plus précieux de l'homme, reflète directement les combats menés par Voltaire.

Ainsi, en entrant au Panthéon, Voltaire n'était pas seulement célébré pour son œuvre littéraire, mais aussi pour son rôle de précurseur idéologique de la Révolution française. Ses idées, cristallisées dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, allaient devenir le socle des valeurs républicaines.

La postérité de Voltaire au Panthéon

L'entrée de Voltaire au Panthéon marqua le début d'une longue histoire posthume, faite de controverses, de célébrations et de réinterprétations. La présence du philosophe dans ce temple laïc de la République est devenue un symbole fort, régulièrement invoqué dans les débats sur la laïcité, la liberté d'expression et les valeurs républicaines.

Les controverses autour de la présence de Voltaire au Panthéon

La présence de Voltaire au Panthéon n'a pas été exempte de controverses. Certains ont critiqué ses positions parfois ambiguës sur des questions comme l'esclavage ou ses relations avec les monarques de son temps. D'autres ont remis en question la pertinence de sa présence dans un lieu originellement dédié aux saints chrétiens.

Ces débats récurrents autour de la figure de Voltaire illustrent la complexité de son héritage et la difficulté à appréhender les personnages historiques dans toute leur ambivalence. Ils témoignent aussi de la vivacité de la pensée voltairienne, capable encore aujourd'hui de susciter des discussions passionnées.

L'impact sur la mémoire collective et l'éducation républicaine

La présence de Voltaire au Panthéon a joué un rôle crucial dans la construction de la mémoire collective française. Intégré au panthéon républicain , Voltaire est devenu une figure incontournable de l'éducation civique, incarnant les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité.

Dans les manuels scolaires, Voltaire est souvent présenté comme

un symbole des idéaux républicains et du combat pour la liberté d'expression. Son œuvre est étudiée non seulement pour sa valeur littéraire, mais aussi pour son importance historique et philosophique. La présence de Voltaire au Panthéon renforce ainsi son statut de figure fondatrice de la pensée républicaine française.

Les commémorations et célébrations voltairiennes au fil des siècles

Depuis son entrée au Panthéon, Voltaire a fait l'objet de nombreuses commémorations et célébrations qui ont contribué à maintenir vivace son héritage. Ces événements ont souvent été l'occasion de réaffirmer l'actualité de sa pensée et de réinterroger son œuvre à la lumière des enjeux contemporains.

Le bicentenaire de sa naissance en 1894 fut marqué par de grandes célébrations nationales, témoignant de l'importance persistante de Voltaire dans la culture française. Plus récemment, le tricentenaire de sa naissance en 1994 a donné lieu à de nombreux colloques, expositions et publications, réaffirmant la pertinence de sa pensée à l'aube du XXIe siècle.

Ces commémorations ne se limitent pas à la France. Dans de nombreux pays, Voltaire est célébré comme un symbole universel de la liberté d'expression et de la lutte contre l'obscurantisme. Ses œuvres continuent d'être traduites et étudiées dans le monde entier, témoignant de la portée internationale de son héritage.

Le panthéon comme lieu de mémoire des lumières

Au-delà de la seule figure de Voltaire, le Panthéon est devenu un véritable lieu de mémoire des Lumières. La présence d'autres philosophes comme Jean-Jacques Rousseau, qui y fut transféré en 1794, contribue à faire de ce monument un symbole de l'héritage intellectuel du XVIIIe siècle.

Le Panthéon incarne ainsi la continuité entre les idéaux des Lumières et les valeurs de la République française. Il est un lieu où se matérialise le lien entre la pensée philosophique et l'action politique, entre les combats intellectuels du passé et les défis du présent.

Les visites scolaires au Panthéon sont l'occasion de sensibiliser les jeunes générations à l'importance des Lumières dans la construction de la citoyenneté moderne. En parcourant les allées de ce temple laïc, les visiteurs sont invités à réfléchir sur les notions de liberté, d'égalité et de fraternité, piliers de la République française directement issus de la pensée des Lumières.

L'influence continue de voltaire sur la pensée contemporaine

Plus de deux siècles après sa mort, l'influence de Voltaire sur la pensée contemporaine reste considérable. Ses combats pour la liberté d'expression, la tolérance religieuse et la séparation de l'Église et de l'État résonnent avec une acuité particulière dans nos sociétés actuelles.

La notion de "voltairianisme", dérivée de son nom, est entrée dans le langage courant pour désigner une attitude d'esprit critique et de défense des libertés individuelles. Dans les débats sur la laïcité, la référence à Voltaire est souvent invoquée pour défendre une conception ouverte et tolérante de la coexistence des différentes croyances.

L'héritage voltairien se manifeste également dans le domaine juridique. Les principes de présomption d'innocence et de proportionnalité des peines, pour lesquels Voltaire s'est battu, sont aujourd'hui au cœur des systèmes judiciaires modernes. Son combat contre la peine de mort continue d'inspirer les défenseurs des droits de l'homme à travers le monde.

Dans le domaine de la presse et des médias, l'esprit voltairien se traduit par une défense farouche de la liberté d'expression et une méfiance envers toute forme de censure. Les journalistes et intellectuels qui dénoncent les abus de pouvoir ou les atteintes aux libertés se réclament souvent de l'héritage de Voltaire.

Enfin, la méthode voltairienne, basée sur l'ironie, l'humour et la satire comme armes contre le dogmatisme, reste d'une étonnante modernité. Dans un monde où l'information circule à grande vitesse et où les fake news prolifèrent, l'appel de Voltaire à l'esprit critique et au doute méthodique apparaît plus que jamais nécessaire.

La présence de Voltaire au Panthéon n'est donc pas seulement un hommage à une grande figure du passé. Elle est un rappel constant de l'actualité de sa pensée et de la nécessité de continuer à défendre les valeurs qu'il a portées. Dans les défis complexes du XXIe siècle, qu'il s'agisse de la lutte contre l'extrémisme, de la protection des libertés individuelles ou de la promotion du dialogue interculturel, l'héritage voltairien reste une source d'inspiration et de réflexion inépuisable.